Berühmte Astronomen auf der Sternwarte

➤ Samuel Oppenheim, Johannes Hartmann, Karl Schwarzschild, Gustav Eberhard

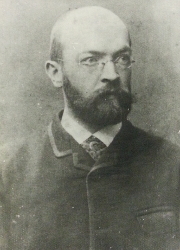

➤ Norbert Herz

➤ Leo de Ball

Der Astronom Dr. Leo Anton Carl de Ball wurde am 23. November 1853 in Lobberich im Rheinland geboren. Seine Eltern waren Victor Wilhelm Joseph de Ball (* 25. 2. 1820, Geldern. http://data.matricula-online.eu) und Josephine Petronella Clara geb. Roeffs (* 21. 4. 1819, Geldern. → Matricula), die am 7. April 1842 in Geldern geheiratet haben (→ Matricula). Dort kam am 18. Jänner 1845 auch ihr erstes Kind zur Welt. Tochter Melanie Bernardina Franziska starb aber bereits wenige Wochen nach der Geburt. Leo de Balls Bruder Alfons Clemens Franz wurde 1846 in Lobberich geboren und sein zweiter Bruder Hugo Felix Bernhard im Jahr 1848. Alfons de Ball studierte in Halle und wurde Regierungsbaurat. Sehr interessiert an Geschichte leitete er auch archäologische Ausgrabungen (→ in Xanten und bei → Düren, ab S. 182). Ab 1902 war er zudem im Vorstand des Dürener Bauverein für Arbeiterwohnungen. Hugo de Ball ging zur Armee (→ Geschichte des Niederrheinischen Füsilier-Regiments Nr. 39, 1893. ULB Düsseldorf).

De Balls Großvater väterlicherseits war Johann Ludwig de Ball, der eine Samtfabrik in Geldern besaß. Seine Großmutter Petronella Bernardina geb. Beekmans, stammte aus Wassenaar in Holland und war die zweite Frau von Johann Ludwig de Ball (Trauung am 20. 6. 1807. → Matricula). Ihr erster Sohn Ludwig Anton Theodor kam am 31. März 1811 (→ Matricula) zur Welt, der zweite Sohn Felix Joseph Anton am 30. April 1816 (→ Matricula) und Leo de Balls Vater Victor im Jahr 1820. Nach dem Tod von Johann Ludwig de Ball im Jahr 1824, wurde die Samtfabrik in Geldern offenbar aufgegeben. 1845 gründeten die Brüder de Ball aber eine neue Samtfabrik in Lobberich, wo Victor de Ball später auch Gemeinderat wurde. Die Samtfabrik "J. L. de Ball & Comp." in Lobberich wurde allerdings bereits 1861 verkauft.

Die Eltern von Leo de Balls Mutter waren Bernard Joseph Dominikus Roeffs und Adelheid Agatha Marie geb. van Baerle. Bernard Roeffs besaß eine Flanellfabrik in Geldern. 1846 gründete die Familie Roeffs aber auch eine Bierbrauerei in Xanten. Victor de Ball, der etliche Jahre auch dem Verwaltungsrat der "Steinkohlen-Bergbau-Aktien-Gesellschaft Vollmond" in Bochum angehörte, wurde 1866 Gesellschafter der Bierbrauerei "Roeffs et Comp" (Quelle: → Königlich Preußischer Staats-Anzeiger, 1866. Münchener Digitalisierungszentrum).

Als Victor de Ball am 24. November 1891 (→ Matricula) in Xanten starb, war die Brauerei noch immer im Besitz der Familie. Am 8. November 1892 wurde die Bierbrauerei "Roeffs et Comp" in die Aktiengesellschaft "Niederrheinische Aktien-Brauerei" umgewandelt. Zu den Gründerinnen dieser Aktiengesellschaft gehörte auch Leo de Balls Mutter Josephine (Quelle: Wochenschrift für Brauerei, IX. Jahrgang, 1892). Sie starb am 20. März 1898 in Torgau (→ Matricula). Leo de Balls Eltern waren also ebenso Miteigentümer einer Bierbrauerei wie sein späterer Arbeitgeber Moriz von Kuffner. 1970 wurde in Lobberich eine Straße in De-Ball-Straße umbenannt, in Erinnerung an die von der Familie de Ball gegründete Textilfabrik.

Leo de Ball besuchte das Gymnasium des Collegium Augustinianum Gaesdonck und legte 1871 seine Maturitäts-Prüfung in Münster ab (Quelle: Bericht über das Schuljahr 1870-71, Collegium Augustinianum Gaesdonck. ULB Düsseldorf). Ab 1871 studierte er an der Universität in Berlin, wo er unter anderem auch juristische Vorlesungen hörte. 1872 entschied er sich schließlich für das Fach Astronomie. Ab diesem Jahr schickte er auch Beobachtungsberichte und Berechnungen an die "Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie". In Berlin und Bonn studierte er bei Förster, Tietjen, Weierstraß, Argelander, Helmholtz, Clausius, Schönfeld und Lipschitz. In Bonn hörte er auch zoologisch-botanische, chemische und pädagogisch-philosophische Vorlesungen.

Am 3. Februar 1877 promovierte er in Bonn. Zwei Jahre später legte er die Lehramtsprüfung für Mathematik und Physik ab. Im November 1878 wurde Dr. de Ball Assistent an der herzoglichen Sternwarte in Gotha die von Adalbert Krueger geleitet wurde und Ende 1881 an der Privatsternwarte des Kammerherrn Friedrich Gustav v. Bülow in Bothkamp, wo er sich unter anderem mit der Beobachtung von Planetenoberflächen beschäftigte. Außerdem versuchte er den Durchmesser des Planeten Merkur genauer zu bestimmen. 1882 erschien in den Astronomischen Nachrichten sein Artikel → "Beschreibung der Oberflächen der Planeten Mercur, Venus und Jupiter", mit einigen seiner Jupiter-Skizzen (ADS). Im gleichen Jahr, am 3. September 1882, gelang Dr. de Ball in Bothkamp bei einer Revision des Sterns DM. + 8° 4899 die Entdeckung des Kleinplaneten (230) Athamantis.

1883 trat Dr. de Ball eine Stelle an der Sternwarte in Ougrèe bei Lüttich unter Prof. François Folie an. Acht Jahre hindurch beschäftige er sich mit Doppelsternmessungen, Parallaxenbestimmungen, Meridiankreisbeobachtungen, rechnerischen und theoretischen Arbeiten, meist himmelsmechanischer Natur. Er führte hier aber auch seine Beobachtungen von Planetenoberflächen fort. 1886 erschien de Balls Artikel "Observations des surfaces de Jupiter et de Vénus faites en 1884 et en 1885", mit seinen großartigen Zeichnungen von der Oberfläche des Jupiters in: → "Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers publiés par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique." Vol. 47. (Biodiversity Heritage Library)

Als 1891 die neue königliche Sternwarte in Uccle bei Brüssel fertiggestellt war, wurde Prof. Folie dort Direktor und de Ball sollte mit ihm nach Brüssel übersiedeln. Das königliche Anstellungsdekret war bereits ausgefertigt, als Dr. de Ball auf Empfehlung des bekannten Astronomen Geheimrat Arthur von Auwers in Berlin den Ruf von Moriz von Kuffner nach Wien erhielt. Im Spätherbst 1891 folgte er Dr. Norbert Herz als Direktor der Kuffner-Sternwarte in Ottakring nach. Vor dem Umzug in die Direktorsvilla, die erst 1893 fertig wurde, lautete de Balls Wohnadresse Liebhartsthal 1054 (heute Liebhartstalstraße).

Die nächsten 25 Jahre war Dr. de Ball Direktor der Kuffner-Sternwarte. Und Wien wurde ihm eine zweite Heimat. In diesen Jahren veröffentlichte er einige bedeutende Werke, darunter neue Refraktionstafeln (1906) und ein Lehrbuch der sphärischen Astronomie (1912), welches er dem Gründer der Sternwarte Moriz von Kuffner widmete.

Spezielle Arbeiten veröffentlichte Dr. de Ball meist in den Berichten der Wiener Akademie der Wissenschaften. So auch seine Abhandlung "Die Radau'sche Theorie der Refraktion". Für ihn war das der Ausgangspunkt zur Ausarbeitung neuer Refraktionstafeln. Die de Ball'schen Refraktionstafeln waren das genaueste Verzeichnis über die Ablenkung des Sternlichts durch die Atmosphäre und Grundlage aller hoch genauen Messungen bis zum Beginn der weltraumgestützten Astronomie im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts.

Unter der Leitung von Dr. de Ball entwickelte sich die Kuffner-Sternwarte zur führenden Sternwarte Österreichs.

Folgende Meilensteine in der Geschichte der Astronomie wurden im Rahmen von weltweiten Forschungsprojekten geleistet:

1. Der erste Katalog der Astronomischen Gesellschaft mit einem Beitrag von 8468 südlicher Sterne der "Ottakringer Zone". Eine Fortführung der Arbeit des ersten Direktors Dr. Norbert Herz.

2. Die ersten 100 Distanzen zu Sternen mit den 16 Parallaxen gemessen am größten Heliometer der Welt aus der Südostkuppel der Kuffner-Sternwarte.

Dr. Leo de Ball war ab 1877 Mitglied der Astronomischen Gesellschaft und ab 25. Februar 1895 Mitglied der → Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina.

Am 6. August 1887 heiratete Leo de Ball die aus Münster stammende Apothekertochter Elisabeth Krauthausen (* 18. 10. 1864. Taufbuch Münster, St. Lamberti 1864 - 1872. Fol. 16. → Matricula). Das Paar hatte zwei Kinder. Ihr Sohn Norbert wurde am 28. September 1889 in Ougrèe in Belgien geboren. Er besuchte das Schottengymnasium in Wien, wo er 1908 maturierte (Quelle: Jahresbericht des K.K. Obergymnasiums zu den Schotten in Wien, 1909. ULB Düsseldorf). Tochter Martha wurde am 22. März 1897 in Wien geboren (Quelle: Taufbuch Altottakring, 1897, Fol. 196. → Matricula).

Am Abend des 12. Dezember 1916 verstarb Dr. Leo de Ball völlig unerwartet an den Folgen einer Rippenfellentzündung. Er wurde am Ottakringer Friedhof beerdigt. In Sichtweite der Direktorsvilla, in der er ab der Fertigstellung im Frühjahr 1893 mit seiner Familie gelebt hatte.

De Balls Familie verließ Wien Anfang der 1920er Jahre. Seine Frau Elisabeth de Ball starb am 9. Mai 1945 in Münster. Seine Kinder Norbert und Martha de Ball besuchten nach Kriegsende gelegentlich Wien und auch die Kuffner-Sternwarte. Dipl. Ing. Norbert de Ball starb am 1. November 1974 in Frankfurt am Main.

Dr. Leo de Ball war der letzte Direktor der Kuffner-Sternwarte. Seine Stelle konnte aufgrund des Krieges nicht nachbesetzt werden. So wurden die wissenschaftlichen Tätigkeiten an der Kuffner-Sternwarte eingestellt. Das de Ball wie die Kuffner-Sternwarte in Vergessenheit geriet, hängt wohl direkt mit der österreichischen Geschichte zusammen, in der die Astronomie bis zur Errichtung des Leopold Figl-Observatoriums für Astrophysik in den 1960er Jahren in den Hintergrund trat. So geriet die Erinnerung an die weltberühmte Wiener Forschungssternwarte in Ottakring und ihren berühmtesten Direktor in Vergessenheit.

Prof. Dr. Samuel Oppenheim von der K. K Universitätssternwarte Wien, fasste die Bedeutung von Dr. Leo de Ball in seinem Nachruf wie folgt zusammen: "Seine wissenschaftlichen Leistungen sichern ihm einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der Astronomie. Namentlich wir Österreicher werden ihm stets ein treues Andenken bewahren." (Nekrolog von S. Oppenheim in: Astronomische Nachrichten, Volume 204, S. 15, 1917)

Auf Anregung des Vereins Kuffner-Sternwarte, hat die Stadt Wien im Jahr 2020 Leo de Balls letzte Ruhestätte auf dem Ottakringer Friedhof, in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen, in eine ehrenhalber gewidmete Grabstelle umgewidmet.