Studie zeigt wie Kometen auseinander brechen und sich wieder zusammenfügen

Für einige Kometen dürfte das Auseinanderbrechen relativ leicht zu bewerkstelligen sein. Eine neue Studie von den Universitäten Purdue und Boulder/Colorado zeigt die Körper einiger periodischer Kometen – Objekte welche die Sonne in weniger als 200 Jahren umkreisen - die möglicherweise regelmäßig in zwei Teile zerbrachen und sich auf ihrem weiteren Weg wieder zu einem Teil vereinen.

In der Tat kann dies ein sich wiederholender Prozess sein und von grundlegender Bedeutung für die Evolution von Kometen. Ein Artikel dazu wurde in der Zeitschrift Nature am 1. Juni 2016 veröffentlicht.

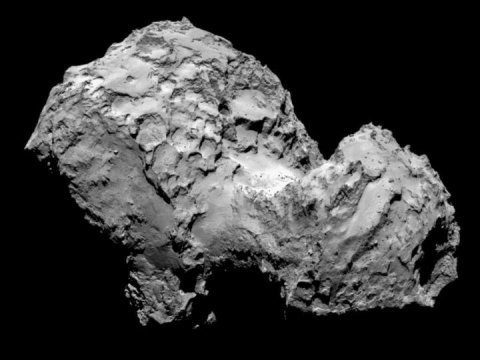

Ein Team unter der Leitung von Masatoshe Hirabayashi, Postdoc an der Universität Purdue und CU-Boulder Distinguished Professor Daniel Scheeres, studierten mehrere Kometen, in erster Linie das bizarre Objekt 67P/Churyumov-Gerasimenko. Bilder von 67P/CG zeigen zwei lange Risse am Hals des Kometen, der die beiden größeren Teile miteinander verbindet.

Um das vergangene Leben von 67P/CG zu rekonstruieren verwendete das Team numerische Modelle, in denen sie die Spin-Rate von etwa 12 Stunden pro Umdrehung auf 7 bis 9 Stunden erhöhten. Die Modelle zeigten, desto schneller der Spin, desto größer der Stress der zur Entstehung von zwei ähnlichen Rissen am Hals von 67P/CG führen würde.

„Unsere Spin-Analyse“ sagt genau voraus, wo die Risse sich bilden würden“ sagte Scheeres von CU-Boulders Abteilung für Luft- und Raumfahrt-Wissenschaften. „Wir haben jetzt ein neues Verständnis davon bekommen, wie einige Kometen sich im Laufe der Zeit entwickeln könnten.“

Scheeres ist der Meinung, dass es einige Faktoren gibt die dazu führen, dass sich Kometen schneller drehen. Zum Beispiel könnten während des Vorbeiflugs an der Sonne oder an Jupiter periodische Kometen wie 67P/CG ein Veränderung durch deren Anziehungskraft erfahren, indem sie schneller oder langsamer rotieren.

Der Spin kann sich bei periodischen Kometen auch durch das „Ausgasen“ ändern, wenn eisige Komponenten wie Kohlendioxid und Ammoniak vom gefrorenen Zustand direkt in den gasförmigen Zustand übergehen und von der Oberfläche weg strömen.

Die Modelle, die das Team laufen hatte, zeigten, dass wenn 67P/CG seinen Spin auf weniger als sieben Stunden erhöht, wird der „Kopf“ des Kometen den Geist aufgeben, sagte Scheeres. Was passiert dann?

„Kopf und Körper werden nicht gänzlich von einander entkommen. Sie werden beginnen einander zu umkreisen und in Wochen, Tagen oder Stunden werden sie, während einer sanften Kollision, sich wieder zusammenfügen und eine neue Kometenkern-Konfiguration schaffen“ sagte Scheeres.

Ein solches Muster für ein Kometen-Leben könnte sich weiter fortsetzen, sagte Scheeres.

Es kann sich heraus stellen, dass dies bei zweiteiligen Kometen recht häufig vorkommt. Von den sieben Kometen, die von Astronomen in hoher Auflösung abgebildet wurden, bestehen fünf von ihnen – einschließlich 67P/CG und Komet Halley – aus zwei Teilen, sagte Scheeres. Bei Untersuchungen der zweiteiligen Kometen durch das Team zeigten alle ähnliche Volumen-Verhältnisse zwischen den Teilen, das heißt, dass sie wahrscheinlich die gleichen Zyklen von Zerstörung und Wiederherstellung durchlaufen wie 67P/CG.

Entdeckt wurde 67P/CG im Jahr 1969 und besucht wurde der Komet von der Raumsonde Rosetta im Jahr 2014. 67P/CG ist etwa 4 km x 3,5 km x 3,5 km groß und umkreist die Sonne alle 6,5 Jahre. Das Team hat gezeigt, dass sich, angetrieben durch das Ausgasen oder aufgrund einer Änderung seiner Umlaufbahn durch den Vorbeiflug an Jupiter, die Spin-Rate des Kometen dramatisch ändern kann.

Um zu zeigen, wie sich die Interaktion Komet-Sonne in der Vergangenheit auf die Entwicklung der Spin-Periode von 67P/CG auswirkte, haben die Forscher eine numerische Modellierung von 1000 „Kometen-Klonen“ unter verschiedenen Bedingungen vorgenommen und gingen dabei fünftausend Jahre zurück. Fünftausend Jahre wurden deswegen gewählt, weil dies die ungefähre Lebensdauer eines Kometen der Jupiter-Familie ist, zu der auch 67P/CG gehört.

Von periodischen Kometen, zu denen 67P/CG gehört, nimmt man an, dass sie aus dem Kuiper-Gürtel stammen, einem riesigen Gebiet jenseits von Neptuns Umlaufbahn. Es ist die Heimat von Milliarden von Kometen und Eiszwergen. Das Team vermutet, dass das wiederholte Zerbrechen und Zusammenfügen von zweiteiligen Kometen dazu führt, dass sie schneller erodieren. Vor ihrer Reise ins innere Sonnensystem haben sie 4 Milliarden Jahre da draußen friedlich ihre Kreise gezogen, unbeschadet vom Heavy Bombardement, dass das innere Sonnensystem durchlebte.

Daniel Scheeres ist der Teamleiter für Radiowissenschaft bei der Mission Osiris-Rex, deren Start für September dieses Jahres geplant ist. Ziel ist der Besuch des erdnahen Asteroiden Bennu, von dem eine Probenmasse von bis zu 2 kg im März 2021 zur Erde zurück gebracht werden soll.

6. Juni 2016/SP

Verein Kuffner-Sternwarte