Berühmte Astronomen auf der Sternwarte

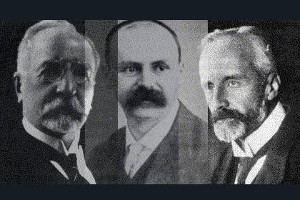

➤ Samuel Oppenheim, Johann Hartmann, Karl Schwarzschild, Gustav Eberhard

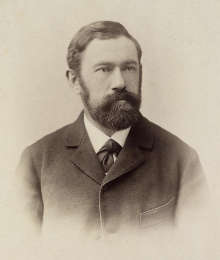

➤ Leo de Ball

➤ Norbert Herz

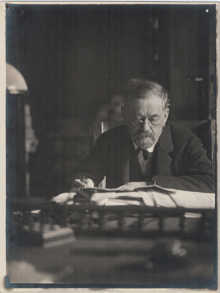

Moriz von Kuffner wurde am 30. Jänner 1854 in Ottakring als Sohn von Ignaz Kuffner und dessen zweiter Frau Rosalie geboren. Moriz Schwester Katharina kam am 29. Juni 1862 zur Welt. Sein Halbbruder Karl starb bereits 1863 im Alter von 13 Jahren, sein Bruder Victor 1872 im 15. Lebensjahr.

Moriz Vater Ignaz und dessen Cousin Jacob Kuffner kamen aus Lundenburg (heute Břeclav in Tschechien) und kauften 1850 eine von Heinrich Plank im Jahre 1837 gegründete Brauerei in Ottakring.

Bekannt und beliebt waren die Kuffners aufgrund ihres sozialen Engagements.

Im Jänner 1867 wurde Ignaz Kuffner "in Anerkennung seines gemeinnützigen und patriotischen Wirkens" das Ritterkreuz des Franz-Joseph Ordens verliehen. Anlässlich dieser Auszeichnung, ermöglichte Kuffner mit einer Spende unter anderem den Bau einer ersten "Kommunal-Kinderbewahranstalt" in Ottakring, in der Kinder ohne Unterschied der Konfession aufgenommen wurden. Die

Einweihungsfeier der Kinderbewahranstalt fand im August 1868 statt.

Von 1869 bis 1876 war Ignaz Kuffner Bürgermeister von Ottakring. In dieser Zeit so Karl Schneider, "begann für Ottakring erst die Zeit freier ungehemmter Entwicklung" [Ref. 1.), Seite 472] Während Kuffners Amtszeit erlebte der Vorort von Wien einen Aufschwung. Die Verkehrssituation wurde verbessert, Schulen erbaut und die Freiwillige Feuerwehr gegründet.

Am 19. Dezember 1873 wurde Ignaz Kuffner Ehrenbürger von Ottakring und nach einem Beschluss vom 11. April 1878 wurde er mit dem Ehrenwort "Edler" in den Adelsstand erhoben. Ignaz Edler von Kuffner starb am 23. März 1882.

Moriz von Kuffner studierte an der Technischen Hochschule in Wien und trat dann in das Familienunternehmen ein, welches er später gemeinsam mit Jacob Kuffners Söhnen sehr erfolgreich leitete. Am 17. Februar 1891 heiratete Kuffner Elsa Holitscher. Ignaz, der erste Sohn des Paares, kam am 11. Jänner 1892 zur Welt, die Zwillinge Johann (Hans) und Stephan am 9. Jänner 1894.

Moriz von Kuffner trat nicht nur im Unternehmen an die Stelle seines Vaters. Er führte auch die soziale Tradition der Familie weiter, indem er etliche wohltätige Institutionen ins Leben rief. Unter anderem gründete er eine Stiftung für Verunglückte der Freiwilligen Feuerwehr oder deren Hinterbliebene. Moriz von Kuffner, der jahrelang Obmann der Freiwilligen Feuerwehr Ottakring war, wurde im September 1907 im Rathaus mit der Ehrenmedaille für seine 25jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens ausgezeichnet.

Nachdem seine Schwester Katharina 1884 anlässlich ihrer Vermählung mit Moritz Oppenheim 10.000 Gulden für eine Filiale der Kommunal-Kinderbewahranstalt in Ottakring spendete, erklärte sich Moriz von Kuffner gleichzeitig bereit, das Gebäude auf seine Kosten bauen zu lassen, falls die Gemeinde dafür ein Grundstück bereit stellen würde [Ref. 1.), Seite 643]. Die neue Einrichtung Ecke Seitenberg- und Arnethgasse wurde bereits am 31. Dezember 1885 eröffnet. Dieses Gebäude wurde übrigens ebenso wie die Kuffner Sternwarte vom Architekten Franz v. Neumann jun. entworfen. ➤ Hier ist der Grundriss zu finden (ANNO).

Im Jahr 1892 ließ Moriz von Kuffner vom Architekten Franz Neumann jun. auf dem jüdischen Friedhof von Lundenburg eine Zeremonienhalle sowie Nebengebäude errichten.

Ab 1900 war Kuffner einige Jahre im Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Zudem war er jahrelang Präsident des Kuratoriums der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt in Wien.

Kuffner war unter anderem Ehrenmitglied des Vereines Settlement (dem er das erste Quartier zur Verfügung stellte), Mitglied des "Wissenschaftlichen Klubs", des Elektrotechnischen Vereins, des Ornithologischen Vereins, der Musikfreunde, des Industriellenklubs und des Österreichischen Automobilklubs. Außerdem war der vielseitig interessierte Unternehmer Mitglied des 1894 gegründeten Vereins für Österreichische Volkskunde, der das Ziel verfolgte ein entsprechendes Museum zu gründen. Kuffner unterstützte diesen Verein, der übrigens noch heute Rechtsträger des Österreichischen Museums für Volkskunde in Wien ist, mit einem Gründungsbeitrag. Moriz von Kuffner der im Ausschuss des "Naturwissenschaftlichen Orientvereins" und förderndes Mitglied der Geographischen Gesellschaft war, gewährte auch dem Geograph und Orientalisten Alois Musil Geldmittel für seine Forschungsreisen.

Kuffner war auch ernsthaft an Philosophie, früher englischer und französischer Originalliteratur, Nationalökonomie, Mathematik, Physik und Kunst interessiert. Er besaß eine beachtliche Kunstsammlung. Unter den Werken befanden sich auch einige Zeichnungen von Rembrandt. Außerdem soll er eine bedeutende Sammlung von Stichen und Holzschnitten von Albrecht Dürer gehabt haben [Ref. 3.), S. 312].

Die Erbschaft nach seinem Vater schuf die solide wirtschaftliche Grundlage, die es Kuffner ermöglichte, auch eine Forschungssternwarte zu bauen. Die Anregung dazu kam 1883 von Norbert Herz, der damals noch Assistent an der Technischen Hochschule in Wien war und später erster Direktor der Sternwarte wurde. Kuffner bezahlte auch die Gehälter und übernahm die Kosten für den Druck der wissenschaftlichen Publikationen

Vom 24. bis 28. September 1894 fand in Wien die 66. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte statt. Im Rahmen dieser Tagung lud Moriz von Kuffner die Teilnehmer der Sektion "Astronomie und Geodäsie" am 26. September auf seine Sternwarte ein. Unter den zahlreichen Besuchern waren auch die Direktoren Seeliger aus München und Weiß aus Wien. Die Neue Freie Presse berichtete: "Nachdem unter der Führung des Direktors dieser Sternwarte, Dr. Leo de Ball, die interessanten Einrichtungen und Instrumente studiert worden waren, verweilten die Erschienen noch längere Zeit bei Herrn v. Kuffner, der, unterstützt von seiner Gemahlin, in herzlichster Weise die Honneurs des Hauses machte."

In der Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft von 1895 wurde bekannt gegeben, dass Moriz von Kuffner als Mitglied der Astronomischen Gesellschaft aufgenommen wurde. An der 22. ordentlichen Versammlung der Astronomischen Gesellschaft, die vom 15. bis 17. September 1908 in Wien stattfand, hat Kuffner sogar selbst teilgenommen. Und für den 16. September stand eine Besichtigung der Kuffner Sternwarte auf dem Tagungsprogramm.

Zwei der 1884 von Johann Palisa entdeckten Asteroiden erhielten ihre Namen von Moriz von Kuffner. Er nannte sie Kriemhild und Ida.

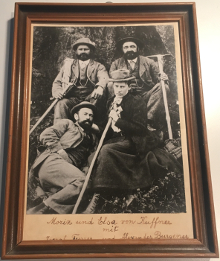

Moriz von Kuffners zweite große Leidenschaft waren die Berge. Er interessierte sich nicht nur für die Geschichte des Bergsteigens, sondern war in der Zeit zwischen 1880 und 1900 selbst auch ein bedeutender Bergsteiger. Laut seinem Sohn Stephan Kuffner soll er fast alle Viertausender der Alpen bestiegen haben. Kuffner war ab 1882 Mitglied und von 1885-1894 auch Ausschussmitglied des Österreichischen Alpenklubs (Quelle: Archiv ÖAK), schrieb Artikel für die Österreichische Alpen-Zeitung des ÖAK und hielt auch Vorträge über seine Hochtouren in der Sektion "Austria" des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, die danach ebenfalls in der Österreichischen Alpen-Zeitung publiziert wurden. Kuffner kannte viele hervorragende Alpinisten seiner Zeit, wie Ludwig Purtscheller, Christian Almer, Melchior Anderegg und den Chemiker und Wissenschaftshistoriker Ludwig Darmstaedter, mit dem er auch Hochtouren unternahm. Am 6. Juli 1891 bestiegen sie gemeinsam die Aiguille des Grands Charmoz und am 17. Juli 1893, bei heftigem Schneesturm, den mittleren und höchsten Gipfel des Piz Palü. 1891 unternahm Kuffner mehrere Touren mit dem hervorragenden Schweizer Bergsteiger und Bergführer Alois Pollinger ➤ The Führerbuch of Alois Pollinger (Alpine Journal). Kuffner war ein alter Freund von Otto Zsigmondy und auch mit dem bekannten Schweizer Bergführer Alexander Burgener verband ihn eine langjährige Freundschaft. Burgener war während des Winters oft sein Gast in Wien. Zu den bemerkenswertesten Expeditionen, die Kuffner fast alle gemeinsam mit Alexander Burgener unternahm, gehören [Ref. 2.), S. 312]:

Der Kuffnergrat am Mont Maudit und der Kuffner-Pfeiler (Ostgipfel) des Piz Palü erinnern noch heute an den Wiener Bergsteiger. Viele von Kuffners Touren sind dokumentiert im Führerbuch von Alexander Burgener, welches sich heute im Archiv des Alpine Club London befindet (➤ Siehe dazu auch den Artikel: "The Führerbuch of Alexander Burgener" von D. F. O. Dangar, Alpine Journal, 1951, Vol. LVIII). Auch Kuffners Ehefrau Elsa war eine ausgezeichnete Bergsteigerin, die selbst vor einem 4000er nicht zurückschreckte und damit zu den Pionierinnen des Frauenalpinismus zählt. Wie viele 4000er sie tatsächlich bestiegen hat kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Angaben in: ➤ "The Ascent of Women: How Female Mountaineers Explored the Alps 1850-1900", von Clare A Roche (2015, S. 335), sind jedenfalls unvollständig. Elsa von Kuffner bestieg nicht nur 1895 das 4010 m hohe Lagginhorn, sondern nachweislich bereits im Juli 1892 auch das 4164 m hohe Breithorn. Das geht ebenfalls aus Burgeners Führerbuch hervor (Quelle: Kopie des Bergführerbuches von Alexander Burgener, Matterhorn Museum, Zermatlantis Z 651-4). Elsa von Kuffner war bis 1917 auch Mitglied im Österreichischen Alpenklub (Quelle: Archiv ÖAK).

Ein geruhsamer Lebensabend in Wien war Moriz v. Kuffner leider nicht beschieden. Wenige Monate nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland, im Sommer 1933, beging seine Schwester Katharina, eine großartige Pianistin, gemeinsam mit ihrem Mann Moritz Nathan Oppenheim in Frankfurt Selbstmord. Ihr Sohn Paul Oppenheim schrieb später dazu: "Aber am 9. Juni 1933 horchte das In- und Ausland auf, als meine Eltern freiwillig aus dem Leben schieden; sie wollten voller Würde dem Versuch entgehen, sie als Menschen minderen Grades zu brandmarken." [Ref. 3.), S. 380]

Am 10. Jänner 1938 verlor Moriz von Kuffner seine Frau Elsa, mit der er 47 Jahre lang glücklich gelebt hatte. Kurz darauf, Moriz von Kuffner war damals selbst schon schwer krank, starb am 4. Februar 1938 völlig überraschend sein ältester Sohn Ignaz, der seine Frau Helene und seine erst zehnjährige Tochter Vera hinterließ.

Wenige Wochen später, mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Österreich am 12. März, sah sich die Familie Kuffner - von der Gestapo massiv unter Druck gesetzt - dazu gezwungen ihre Heimat zu verlassen. Die Ausreise wurde erst genehmigt nachdem die Familie völlig ausgeplündert worden war. "Die Entziehung und Übereignung der Kuffner-Brauerei bzw. der "AG Ignaz Kuffner und Jakob Kuffner für Brauerei, Spritus und Presshefefabrikation" im April 1938 gilt als einer der bedeutendsten "Arisierungs"-Fälle." [Ref. 4.), S. 278] Bereits am 8. April 1938 wurde der Kaufvertrag für die damals sechstgrößte Brauerei Österreichs unterschrieben. Allerdings verzögerte sich die Abwicklung des Geschäfts, da mehrere Behörden, die zudem oft unterschiedliche Interessen verfolgten, dem Kauf erst zustimmen mussten. Um Druck auf die Familie auszuüben, wurden Moriz und Stephan von Kuffner vermutlich Anfang Mai 1938 unter dem Vorwand „staatsfeindlicher Betätigung“von der Gestapo verhaftet. Auch andere Familienmitglieder wurden massiv eingeschüchtert. Am 10. Mai beschlagnahmte die Gestapo das gesamte Vermögen der Familie Kuffner. Moriz und Stephan von Kuffner mussten sich bereit erklären 35% ihres Vermögens dem Staat zu überlassen und der "Aktion Gildemeester" beizutreten. Um ungehindert ausreisen zu können, mussten sie zudem eine sehr hohe Reichsfluchtsteuer bezahlen und all ihre Liegenschaften und Liegenschaftsanteile einem Treuhänder übergeben. Am 4. Mai 1939 verfügte die Gestapo schließlich die gewaltsame Übertragung der Liegenschaften von Moriz und Stephan von Kuffner an den Auswanderungsfonds Wien (Nachfolgeinstitution der "Aktion Gildemeester"). Unter den entschädigungslos "arisierten" Liegenschaften befand sich auch die Kuffner-Sternwarte.

Am 13. Juli 1938 wurde Moriz von Kuffner von seinem Sohn Stephan nach Bratislava gebracht. Von dort flogen sie gemeinsam mit Stephans Zwillingsbruder Johann von Kuffner am 8. August 1938 in die Schweiz. Moriz von Kuffner starb 85jährig am 5. März 1939 in Zürich.

➤ Viele seiner Verwandten wurden im Holocaust ermordet. Von den Überlebenden sind nur wenige nach Österreich zurückgekehrt.

Die Zwillingsbrüder Hans und Stephan Kuffner blieben ledig. Hans starb 1973 in Lausanne, Stephan 1976 in Zürich. Kuffners Enkelin Vera heiratete 1964 Walter Eberstadt. Vera Eberstadt starb 2014 in New York. Ihre beiden Söhne Michael und George und die vier Enkelkinder Max, Zoe, Maya und Esme sind die einzigen Nachfahren von Moriz und Elsa von Kuffner.

Stephan Kuffner war ebenfalls ein begeisterter Bergsteiger. Schon in seiner Jugendzeit hatte er seinen Vater auf Touren durch die Alpen begleitet. Ab 1939 war er Mitglied im Alpine Club, London und nahm 1957 auch an der 100-Jahr-Feier dieses Clubs in Zermatt teil. Laut D. F. O. Dangar ging er noch im Jahr 1961 20 mal seine Lieblingstour hinauf zur Segantini Hütte. Im gleichen Jahr bestieg er außerdem den Piz Palü [Ref. 5.), S. 269-270]. Da er sich bei der Schweiz für das Asyl bedanken und besonders den BewohnerInnen der Bergregionen helfen wollte, gründete er im Jahr 1960 die ➤ "Moriz und Elsa von Kuffner-Stiftung". Diese Stiftung ist heute in der Schweiz eine wohlbekannte Institution, die einen bedeutenden Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit leistet.